随着智能工业时代的飞速发展,作为非物质文化遗产重要部分的手工艺术,已经与我们渐行渐远,甚至面临消失的威胁。但具有国家文化历史名城的潇湘长沙、永州和素有“陶瓷之都”美誉的醴陵、洞庭湖滨城市益阳,却至今依然保留和传承着许多具有浓郁地方特色的手工陶艺。那些细腻精美的铜官彩瓷、古朴雅致的永州土陶、“五彩天下”的醴陵陶瓷、还有那温润雅致的羊舞岭窑青瓷。。。所倾注的,无一不是一颗颗坚守的匠心;所承载的,无一不是一份份悠远的记忆。这些带有几千年文化历史印记的古代窑口,正是因为有了这些具有浓郁地方特色的手工艺术的传承发展,文献名邦的古老历史,才得以延续,钟灵毓秀的多元文化,才得以保存。

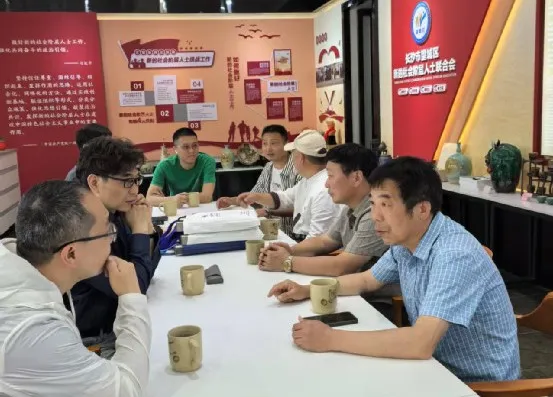

2025年4月29日—5月3日,湖北美术学院社会美育学院非遗研培教学回访团队从武汉出发,依次前往永州、醴陵、长沙、益阳等地,对传统陶艺非物质文化遗产项目进行了深度调研,与7名非遗传承人面对面交流座谈。直观的了解非遗研培学员的传承现状以及通过培训后他们的手工技艺和创新能力的提高,以及工艺制作实践成果等。本次回访团由何明院长带队,成员包括我院李志敏主任、夏卫主任以及数位青年教师,并特邀湖北省文化和旅游厅非遗处二级调研员胡双喜参加。

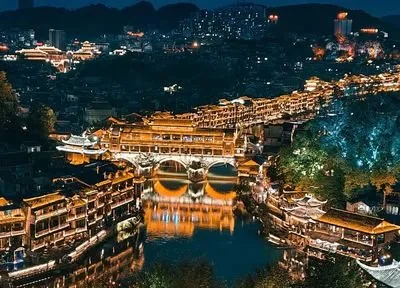

「回访第一站」:湘南古城永州

永州,一座承载千年文脉的山水古城,既是柳宗元笔下的“山水之州”,也是女书文化的秘境,更是潇湘文化的活态博物馆。回访第一站我们走访了我校非遗传统陶艺研培班班长李海生。我们一行参观了他的工作室,并就本次回访进行交流座谈。李海生的土陶作坊坐落在永州冷水滩区依塘镇的一处古朴村落,这里青山环绕,溪流潺潺,自然环境与千年陶艺相得益彰。他的工坊依山而建,沿用传统柴窑结构,窑炉由高温调和泥与砖石垒砌,历经多年烟火的熏染,窑壁已呈深褐色,散发着岁月沉淀的气息。

初入家门,一副对联格外引人注目:"奇色天成炉中火,素坯巧抟侘寂风"。这副对联以凝练的诗意语言,生动概括了李海生土陶艺术的精髓。对联上联"奇色天成炉中火",道出了永州土陶独特的柴窑烧制技艺。窑火在匠人的掌控下,赋予每件陶器独一无二的釉色与纹理,尽显自然造化之美。下联"素坯巧抟侘寂风",则展现了手工拉坯的灵动技艺,以最朴素的陶土,塑造出充满禅意的侘寂之美。这不仅是对传统工艺的礼赞,更寄托了现代人对匠人精神的崇高敬意。

李海生作为永州土陶制作技艺市级代表性传承人,已是这门古老手艺的第三代传人。永州土陶历史悠久,可追溯至宋代窑址,是湖南地区最早发现的土陶文化遗存。如今,永州土陶烧制技艺已被列入湖南省非物质文化遗产代表性项目名录,成为湖湘文化的重要瑰宝。在这方水土的滋养下,李海生用双手延续着千年窑火的温度,让传统技艺在现代焕发新的生机。

谈起土陶技艺的现状与发展,李海生眼中既有欣慰,也有期待。"土陶不能只活在博物馆里,它得走进现代生活。"李海生坦言,传统手工艺面临的最大挑战是如何适应现代审美与需求。近年来,随着国家对非遗保护的重视和文旅融合的推动,永州土陶逐渐被更多人认识。"现在有越来越多年轻人开始青睐这种质朴自然的手工艺品,我们始终致力于茶器及生活器皿的研发与制作,让土陶既保留传统韵味,又能融入日常生活,满足人们日常生活以及对审美的需求。"

提到参加湖北美术学院非遗研修班,李海生显得格外兴奋:"那次培训让我大开眼界!"在美院老师的指导下,系统学习了现代陶艺设计理论,并尝试将传统柴烧技艺与当代造型语言结合。"以前做土陶全凭经验,现在懂了比例、线条的讲究,作品既保留了永州土陶的粗犷,又多了几分精巧。"他特意向我们展示了一组新作——融合瑶族纹样的侧把壶,壶身肌理依然带着柴窑的火痕,但器型更符合人体工学。

对于未来,李海生充满信心:"政府支持、院校合作、市场需求都在向好,但关键还得靠手艺人的坚持。"如今,他不仅带领团队成功复烧出宋代民窑的经典器型,再现了"金丝玉环"等传统釉色技艺,还定期走进中小学校园,通过陶艺课将传统制陶工艺的薪火传递给年轻一代。"老祖宗的手艺不能断,但也不能一成不变.我们要做的,就是让千年窑火越烧越旺。"

「回访第二站」:“陶瓷之都”醴陵

醴陵,位于湖南省东部,隶属于株洲市,素有“瓷城”之称,是中国四大瓷都之一(与江西景德镇、福建德化、广东潮州齐名)。这里陶瓷生产历史悠久,技艺精湛,尤以釉下五彩瓷闻名于世,被誉为“东方陶瓷艺术的高峰”。

第二站我们回访了我校2019年非遗传统陶艺研培学员张家兵、张君凤,参观了他们的工作室。作为醴陵陶瓷新生代传承人的杰出代表,两位传承人在非遗研培后的艺术创作与事业发展令人欣喜。

张家兵,湖南醴陵人,高级工艺美术师、陶瓷产品设计师、醴陵市设计艺术家协会副秘书长。自幼酷爱书画,擅长山水画,兼及花鸟、书法和篆刻,从事陶瓷行业十余载,陶瓷作品风格多元,既有着对传统工艺的传承与创新,又融入了现代的设计理念和审美情趣。有多件作品在国内陶瓷大赛中获奖和收藏。张君凤,90后新生代陶瓷行业工作者。2018年加入醴陵市渌江印社,致力于醴陵釉下五彩瓷的传承与创新。现为自由设计师、醴陵五彩含章文创工作室主理人,并担任醴陵市第六届文联委员,积极投身于地方文创工作室的非遗活化实践,在传统工艺当代化转型领域持续探索。

在深入交流中,张家兵对当前醴陵传统陶瓷技艺的发展现状进行了分析。作为行业新生代的中坚力量,他既为千年窑火的生生不息感到自豪,更以敏锐的行业洞察力指出了转型发展的关键所在。他坦言,醴陵陶瓷产业正站在传承与创新的十字路口:一方面,作为国家级非遗的釉下五彩瓷凭借其独特工艺,在高端礼品和艺术收藏领域需求稳定;另一方面,面对现代消费市场的快速变革,传统陶瓷在产品结构、品牌建设和渠道拓展等方面都面临新的挑战。

谈及非遗研培的收获,张家兵和李君凤感触颇深。他们表示,培训让他们更加深刻地理解了"守正创新"的行业真谛。如今,他们正积极探索传统技艺与现代理念的融合之道:通过3D建模技术优化器型设计,运用新媒体拓展传播渠道,开展跨领域艺术合作等创新实践。这些尝试不仅丰富了创作语言,更从实用性和艺术性两个维度推动了产品的升级迭代。

站在工作室琳琅满目的作品前,两位传承人向我们展示了他们最新的创作成果。这些作品既延续了醴陵釉下五彩的传统基因,又洋溢着鲜明的时代气息,生动诠释了传统工艺在当代的创新表达。我们相信,在这些兼具传统功底和创新思维的新生代传承人的努力下,醴陵陶瓷这门古老的艺术必将绽放出更加绚丽的光彩。

「回访第三站」:潇湘长沙,铜官彩瓷

长沙窑,又称铜官窑,位于湖南省长沙市望城区铜官镇,是中国唐代著名的外销瓷窑之一,兴起于初唐,鼎盛于中晚唐,衰落于五代。其烧造历史跨越300余年,与浙江越窑、河北邢窑并称为唐代三大出口瓷窑。

长沙窑以釉下彩绘闻名于世,首创了铜红釉(世界最早的铜红釉技术),并在瓷器上书写诗文、绘制花鸟等装饰,被誉为“世界釉下彩瓷的摇篮”。其产品通过“海上丝绸之路”远销东亚、东南亚、中东、非洲等地,在印尼“黑石号”沉船中就发现了大量长沙窑瓷器,见证了唐代陶瓷贸易的繁荣。因此,也成长了一大批优秀的文艺工作者和非遗传承人。第三站回访了两位学员,分别是我校传统陶艺非遗研培班学员江文斌、杨义。

作为长沙窑铜官陶瓷烧制技艺的市级代表性传承人,江老师以其深厚的学术背景和卓越的艺术成就,展现了当代非遗传承人的风采。江文斌毕业于湘潭大学和中南大学,现任中国陶瓷行业协会会员、湖南民协长沙窑艺术委员会秘书长、长沙市工艺美术协会副会长。作为"湖南省杰出陶瓷艺术家",他创立了长沙市首批传统工艺示范性就业工坊——艺文小镇黑石号老陶场,并担任长沙窑铜官陶瓷烧制技艺传习所负责人。

在专业领域,江文斌走遍全国各大陶瓷产区,拜访记录了300多位陶瓷大师的工艺技法,构建了完整的中国陶瓷工艺数据库。他尤其专注于长沙窑传统技艺的复兴与创新,在铜红釉创烧实践方面取得突破性进展。座谈会上,江文斌详细介绍了其从艺历程和技艺传承工作,重点分享了在湖北美术学院非遗研培后,即使面临三年疫情仍坚持创作,成功研发系列长沙窑高温窑变铜红釉瓷器的经历。

近年来,江文斌的艺术成就斐然:2021年举办"庆祝建党100周年铜红作品展",展出100件创新作品;2024年在湖南省文化馆举办"庆祝建国75周年陶瓷精品展"。其作品既保留了唐代长沙窑釉下彩绘和褐绿彩绘的传统精髓,又通过融入现代设计元素,使千年古艺焕发新生。

期间,江老师带领我们参观他的艺文小镇黑石号老陶场,工作坊摆满了近期创作的文创作品,并讲解每件作品的构思与制作。谈及未来规划时,江老师眼中闪烁着笃定的光芒,首先计划与湖北美术学院的数字媒体团队合作,将陶艺纹样转化为动态数字艺术,通过AR技术让千年纹饰“活”在屏幕上;第二通过社区赋能,在艺文小镇开设非遗亲子工坊,让年轻一代从拉坯、彩绘中触摸文化根脉;然后与本地旅游部门策划“非遗研学路线”,游客可体验从陶土挖掘到烧制的完整流程,带动文化消费。“非遗不能只活在博物馆里,”他笑道,“它得呼吸,得和人发生关系”。

交谈中,江老师提到在湖北美术学院非遗研修班的学习经历,美院教授对楚文化符号的解读,让他重新思考陶器纹样的叙事性,如今作品常暗藏《楚辞》中的草木意象。研修班邀请的名家大师讲座,以及系列的参观考察让他意识到,“传统技艺的国际化,不是迎合,而是用世界语言讲本土故事”。

何明院长对江文斌将院校所学有效转化为创作实践的能力给予高度评价,认为这正是非遗研培项目"产学研"结合的典范。回访结束时,何院长特别赠送湖北美术学院百年校庆纪念画册《肇铭写意》,勉励江文斌在艺术道路上不断追求卓越。

在此次回访行程中,何明院长一行专程拜访了铜官陶瓷行业协会,与骆志刚会长、苏建伟秘书长进行了深入交流座谈。在协会领导的陪同下,调研组实地考察了长沙铜官窑博物馆,对国家级非物质文化遗产——长沙窑铜官陶瓷烧制技艺进行了系统调研。值得一提的是,考察期间恰逢铜官窑代表性传承人"泥人刘"正在现场创作,其精湛的技艺演示为此次调研增添了生动注脚。

随后,回访了长沙窑铜官陶瓷烧制技艺代表性传承人杨义,杨老师家学渊源,为湖南望城铜官陶瓷世家,自幼随祖父学习传统制陶技艺,完整继承了长沙窑拉坯、施釉、彩绘、烧制等全套工艺。毕业于景德镇陶瓷大学陶瓷艺术设计专业,现为湖南省工艺美术大师、中国陶瓷工业协会会员、铜官杨氏陶艺第五代传人、铜官古镇"杨义陶艺工作室"创始人。其技艺特点:专长于长沙窑传统釉下彩绘技艺,创新研发"铁锈花"系列高温釉彩,将铜官窑传统纹样与现代设计语言相融合。其代表作品分别有《唐风系列》茶具(获中国工艺美术"百花奖")、《铜官记忆》陶艺装置(湖南省美术馆收藏)、《丝路遗韵》釉下彩绘瓶。杨义被业内誉为"铜官窑新生代领军人物",其作品既保持了传统长沙窑的艺术精髓,又赋予鲜明的时代特征。通过系统化的传承体系建设,为铜官窑技艺的活态传承探索出新路径。

在本次回访交流中,杨义坦言,当前长沙窑技艺传承面临着"传统与现代的双重挑战":一方面,千年窑火孕育的釉下彩绘等核心技艺需要原汁原味地保存;另一方面,市场需求的快速变化要求传承人必须具备创新思维。"现在年轻人更看重产品的实用性和设计感,我们必须让古老的技艺'说现代话'"。他特别提到,在铜官古镇文旅融合的背景下,传统陶瓷正从单纯的工艺品向"文化载体+生活用品"转型。

谈到在湖北美术学院的培训经历,杨义认为这是其艺术生涯的重要转折点:系统学习了现代设计理论与非遗保护方法论,弥补了传统匠人的知识短板;通过与不同艺术门类师生的交流,开拓了陶瓷与当代艺术结合的创作视野;将学院传授的色彩构成理论应用于釉料研发,成功创新"铁锈花"系列釉彩。"在湖美的学习让我明白,真正的传承不是复制过去,而是让传统活在当下。"杨义表示,未来将继续深化与院校的合作,把现代设计语言转化为传统工艺的新表达,让千年长沙窑焕发持久生命力。

「回访第四站」:洞庭湖滨益阳——羊舞岭窑

在湖南益阳资水河畔的丘陵地带,沉睡着一处见证宋元时期湖湘制瓷文明的古老窑场——羊舞岭窑。这座兴起于南宋、延续至元代的民窑遗址群,以其独特的青釉美学和质朴的湖湘气质,为中华陶瓷史书写了静谧而深邃的一章。而羊舞岭窑青瓷,这只曾盛满洞庭春水的青瓷盏,如今正以温润的釉光,继续诉说着湖湘大地的造物智慧。当指尖触碰那些八百年前的旋坯痕,仿佛仍能听见资江岸边窑工们夯筑龙窑的号子,在时光里悠悠回响。

最后一站,回访团队来到洞庭湖畔的益阳市,对我校传统陶艺研培班优秀学员史一墨、文婕夫妇进行了专题回访。得知回访消息后,正在外地考察的夫妇二人专程赶回,以饱满的热情接待了回访团队。史一墨作为当代著名艺术家,在陶瓷艺术、绘画创作和国学文化研究领域成就斐然。他现为湖南省非物质文化遗产项目省级传承人,湖南城市学院特聘教授、湖南工艺美术职业学院客座教授,同时拥有湖南陶瓷工艺大师、国家一级美术师等荣誉称号。其夫人文婕女士是资深的传媒与艺术跨界人才,现任益阳工艺美术协会副理事长。她兼具播音员、广告人、电视制作人、艺术经纪人等多重职业背景,目前主要致力于羊舞岭窑品牌管理及陶瓷设计工作。

夫妇二人共同经营的羊舞岭窑陶瓷技艺传习所,是益阳市重要的非遗保护与传承机构,专注于具有千年历史的羊舞岭窑陶瓷烧制技艺的活态传承。在传承实践中,史一墨将国学精髓与当代艺术理念有机融合,文婕则充分发挥其传媒专长,共同推动传统陶瓷工艺的现代转化与创新发展。他们通过高校教学、学术交流等多种渠道,持续为传统工艺美术的当代转型注入新的活力。

他们夫妇二人带我们参观了他们所在的湖南城市学院羊舞岭窑非遗研究院,并展示了近期创作的系列文创作品。在随后的座谈中,史一墨详细介绍了羊舞岭窑的发展现状:"羊舞岭窑作为益阳重要的非遗传承基地,目前设有传统柴窑烧制区、现代陶艺创作区、非遗展示体验区等功能分区,年培养传承学员30余人,开发文创产品近百款,并与多家高校、博物馆建立了产学研合作关系。"

谈及在湖北美术学院非遗研培的经历,史一墨感慨道:"湖美的研培课程不仅深化了我们对传统工艺的理论认知,更启发了我们如何将当代设计思维融入非遗传承。比如我们近期开发的‘洞庭山水’系列茶器,就是将学院教授的色彩构成理论与羊舞岭窑传统青釉技法相结合的成果。"文婕补充道:"通过研培,我们系统学习了品牌策划与数字化传播,现在正尝试通过短视频、直播等新媒体方式推广羊舞岭窑,让千年古窑焕发新的生机。"

回访结束时,夫妇二人表示,未来将继续深化与高校的合作,一方面扩大传习所的培训规模,培养更多年轻传承人;另一方面推动羊舞岭窑技艺的创造性转化,开发更具时代特色的陶瓷作品,让这项千年非遗真正"活"起来、"潮"起来。

通过本次对湖南四地非遗研培学员的深度调研,逐步掌握了非遗传承人的培训成效与发展现状。学员们从技艺生疏到独立创作,从单一传承到创新融合,其成长轨迹令人欣慰。然而,我们也清醒地认识到,在市场对接、品牌建设、创新发展等方面仍存在诸多挑战。

立足国家非遗保护政策导向,我们认为:让传统技艺融入现代生活,是实现非遗活态传承的根本路径。当前工作的重中之重,是构建"培训-创作-销售"的全链条支持体系,既解决传承人的生计问题,更拓宽传统工艺的发展空间。

下一阶段,我们将重点推进以下工作,精准化培训:针对不同地域陶艺特色,分层次、分专题优化课程体系,强化设计创新与市场运营能力培养;平台化建设:整合电商、展销、文化交流等资源,打造传统陶艺推广矩阵;生态化培育:推动"非遗工坊+乡村旅游+文创开发"的融合发展模式,让陶艺传承扎根乡土、服务地方。

我们深知,非遗保护既需要坚守传统的匠心,更需要与时俱进的智慧。湖北美术学院将持续深化"以传承人为核心"的工作理念,在政策研究、资源对接、成果转化等方面提供全方位支持,与传承人们携手,共同谱写传统工艺振兴的新篇章。

釉色在窑火中醒来,四方的风,将千年指纹,煅烧成春泥的信笺...